【機械】令和6年(下期) 問10|太陽光発電パワーコンディショナの機能・保護装置・制御手法に関する論説問題

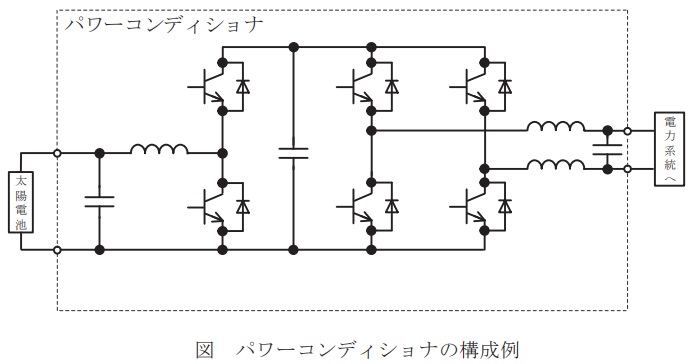

図に示す太陽光発電用パワーコンディショナに関する記述として,誤っているものを次の (1)~(5) のうちから一つ選べ。

(1) パワーコンディショナは降圧チョッパとインバータを組み合わせて太陽電池の直流電圧を交流電圧に変換制御する機器である。

(2) 太陽電池の出力は,日射や温度などの環境からの影響を大きく受けるため,その時々の条件で最大電力を出力できるように最大電力点追従制御 \( \left( \mathrm{MPPT} \right) \) が行われる。

(3) チョッパの出力電圧はチョッパとインバータ間に設置されたキャパシタによって平滑され,キャパシタ容量が大きいほどチョッパの出力電圧リプルは小さくなる。

(4) パワーコンディショナのインバータでは,高調波抑制用のフィルタが接続され,\( \mathrm{PWM} \) 制御により電力系統への高調波流出を少なくする。

(5) パワーコンディショナの出力を電力系統と接続するためには系統連系保護装置が必要で,系統側やパワーコンディショナ内に異常が起きた際に,パワーコンディショナの出力を遮断する。

合格への方程式

太陽光発電用パワーコンディショナの基本構成と動作原理

パワーコンディショナとは?

太陽電池が作り出す直流電力を、家庭や電力系統で使える交流電力に変換する装置です。まるで電気の「通訳者」のような役割を果たしています。

🌞 太陽光発電システムの基本的な仕組み

太陽光発電は、半導体のpn接合(プラス側とマイナス側を接合した構造)に光が当たると電気が流れる「光起電力効果」を利用しています。

身近な例え

太陽電池は「光を食べて電気を作る板」のようなもの。でも、作られる電気は直流(DC)で、コンセントから出てくる交流(AC)とは違います。だから、パワーコンディショナという「変換器」が必要なんです。

📊 パワーコンディショナの主要構成要素

| 構成要素 | 主な役割 | 詳細説明 |

|---|---|---|

| 昇圧チョッパ | 電圧を上げる | 太陽電池の不安定な電圧を一定の高い電圧に変換。エレベーターのように電圧を持ち上げます |

| 平滑キャパシタ | 電圧を滑らかに | チョッパ出力の凸凹した電圧を平らにします。大きいほど滑らかになります |

| インバータ | DC→AC変換 | 直流を交流に変換。スイッチを高速でON/OFFして交流を作ります |

| フィルタ回路 | 波形をきれいに | インバータが作る「カクカクした波形」を滑らかな正弦波に整形 |

| 連系用リアクトル | 電流制御 | 電力系統への電流の流れを調整する「電気のブレーキ」 |

⚡ 電力変換の流れ

変換プロセスの詳細

- 太陽電池:日光を受けて直流電力を発生(電圧は天候で変動)

- 昇圧チョッパ:変動する電圧を安定した高電圧に昇圧

- 平滑キャパシタ:脈動する電圧を平滑化

- インバータ:直流を交流に変換(PWM制御)

- フィルタ:高調波を除去してきれいな正弦波に

- 系統連系:電力系統と同期して電力供給

🎯 最大電力点追従制御(MPPT)の重要性

太陽電池の出力は、日射量や温度によって刻々と変化します。MPPTは、その時々の条件で最大の電力を取り出すための「賢い制御」です。

MPPTの例え話

自転車のギアチェンジのようなものです。坂道では軽いギア、平地では重いギアを使うように、天候に応じて最適な動作点を自動的に見つけます。

📈 太陽光発電の特徴とメリット・デメリット

メリット

- 🌱 エネルギーが無尽蔵(太陽がある限り)

- 🍃 CO2を出さない(環境にやさしい)

- ⚙️ 可動部が少ない(故障しにくい)

- 🔇 騒音がほとんどない

- 🏗️ 屋根などに設置可能(土地を選ばない)

- ⏰ 長寿命(20年以上)

デメリット

- ☁️ 天候に左右される(曇りや雨で発電量低下)

- 🌙 夜間は発電できない

- 💰 初期費用が高い

- 📉 変換効率が低い(15-20%程度)

- 🏭 製造時にエネルギーを消費

- 🔌 系統連系に専用機器が必要

注意点:降圧チョッパではない!

パワーコンディショナで使われるのは「昇圧チョッパ」です。太陽電池の電圧は通常低いため、インバータが効率よく動作できる電圧まで「昇圧」する必要があります。降圧チョッパと間違えないように注意しましょう。

チョッパ回路の詳細解説

🔧 昇圧チョッパの動作原理

昇圧チョッパは、インダクタ(コイル)とスイッチング素子を使って、入力電圧より高い出力電圧を作り出す回路です。

基本動作の2つのモード

- エネルギー蓄積モード:スイッチON時、インダクタに電流が流れてエネルギーを蓄える

- エネルギー放出モード:スイッチOFF時、蓄えたエネルギーを出力側に放出

📐 昇圧比の計算

昇圧チョッパの出力電圧は、スイッチのON/OFF時間比(デューティ比)で決まります。

\[ V_{out} = \frac{V_{in}}{1-D} \]ここで、\( D \) はデューティ比(0~1の値)です。

計算例

太陽電池電圧が200V、デューティ比が0.5の場合:

\[ V_{out} = \frac{200}{1-0.5} = \frac{200}{0.5} = 400 \mathrm{[V]} \]つまり、電圧を2倍に昇圧できます!

🔌 スイッチング素子の種類と特性

| 素子の種類 | 特徴 | 用途・適用範囲 |

|---|---|---|

| MOSFET | 高速スイッチング、低損失 | 小~中容量(~10kW) |

| IGBT | 大電流対応、中速スイッチング | 中~大容量(10kW~) |

| SiC-MOSFET | 超高速、超低損失、高温動作 | 次世代高効率システム |

💡 平滑キャパシタの役割と選定

キャパシタ(コンデンサ)は、チョッパ出力の電圧リプル(波打ち)を抑える重要な部品です。

キャパシタ容量と電圧リプルの関係

\[ \Delta V = \frac{I_{out} \cdot \Delta t}{C} \]容量\( C \)が大きいほど、電圧リプル\( \Delta V \)は小さくなります。

🎛️ チョッパ制御の高度な技術

インターリーブ方式

複数のチョッパを位相をずらして並列動作させる技術です。メリット:

- 電流リプルの大幅削減(打ち消し合い効果)

- 部品の小型化が可能

- 効率の向上

- 熱分散による信頼性向上

⚠️ チョッパ回路の保護機能

| 保護機能 | 目的 | 動作内容 |

|---|---|---|

| 過電流保護 | 素子の破壊防止 | 電流が閾値を超えたらスイッチングを停止 |

| 過電圧保護 | キャパシタ保護 | 出力電圧が上限を超えたら動作制限 |

| 温度保護 | 熱破壊防止 | 素子温度が限界に達したら出力制限 |

設計時の注意点

昇圧チョッパは理論上無限に電圧を上げられますが、実際にはデューティ比0.8~0.9が限界です。それ以上は損失が急増し、制御も不安定になります。

インバータと制御技術の詳細

🔄 インバータの基本構成

インバータは、スイッチング素子を使って直流を交流に変換します。太陽光発電では主に「電圧型インバータ」が使われます。

3相インバータの構成

6個のスイッチング素子(IGBT等)をブリッジ状に配置。上下のスイッチを交互にON/OFFすることで3相交流を作り出します。

🎮 PWM制御の仕組み

PWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)は、スイッチのON/OFF時間を調整して、平均的に正弦波を作る技術です。

PWMの例え話

部屋の明るさ調整を考えてみましょう。電球を高速で点滅させて、点灯時間の割合を変えれば、平均的な明るさを調整できます。PWMも同じ原理で電圧を調整します。

📊 PWM方式の種類と特徴

| PWM方式 | 特徴 | 高調波特性 | 適用 |

|---|---|---|---|

| 正弦波PWM | 基本的な方式 | 低次高調波少ない | 一般的な用途 |

| 空間ベクトルPWM | 電圧利用率が高い | 優れた特性 | 高効率システム |

| ランダムPWM | EMI低減効果 | ノイズ分散 | EMI対策重視 |

🌊 高調波とフィルタ設計

インバータが作る電圧は「階段状」なので、きれいな正弦波にするためにフィルタが必要です。

LCフィルタの設計ポイント

- カットオフ周波数:基本波(50/60Hz)は通し、スイッチング周波数は遮断

- 減衰特性:-40dB/decadeが一般的

- 共振対策:ダンピング抵抗で共振を抑制

🎯 MPPT制御の詳細アルゴリズム

山登り法(P&O法)

- 現在の電力を測定

- 動作電圧を少し変更

- 電力が増えたら同じ方向、減ったら逆方向へ

- 最大電力点付近で微調整を繰り返す

まさに山頂を目指して登山するイメージです!

📈 最新のMPPT技術

| 方式 | 特徴 | 追従速度 | 精度 |

|---|---|---|---|

| 増分コンダクタンス法 | 理論的に正確 | 高速 | 非常に高い |

| ファジー制御 | 環境変化に強い | 中速 | 高い |

| AI/機械学習 | 予測制御可能 | 非常に高速 | 最高 |

⚡ 電流制御技術

系統連系では、電圧ではなく電流を制御します。これにより、系統電圧に同期した電力注入が可能になります。

電流制御ループの構成

- 外側ループ:直流電圧制御(遅い応答)

- 内側ループ:交流電流制御(速い応答)

この2重ループ構成により、安定した制御を実現します。

高調波規制への対応

系統連系規程では、総合電流歪率5%以下、各次高調波3%以下という厳しい規制があります。適切なフィルタ設計とPWM制御が不可欠です。

系統連系と保護装置の詳細

🔌 系統連系の基本要件

電力系統に太陽光発電を接続するには、厳格な技術要件を満たす必要があります。

系統連系の3大原則

- 電圧・周波数の維持:系統の電圧・周波数を乱さない

- 保護協調:事故時は確実に系統から切り離す

- 電力品質の確保:高調波やフリッカを抑制

🛡️ 系統連系保護装置の種類と機能

| 保護機能 | 検出対象 | 動作値(例) | 動作時間 |

|---|---|---|---|

| 過電圧継電器(OVR) | 系統電圧上昇 | 115%以上 | 1.0秒以内 |

| 不足電圧継電器(UVR) | 系統電圧低下 | 80%以下 | 1.0秒以内 |

| 周波数上昇継電器(OFR) | 周波数上昇 | 51.0Hz以上 | 0.5秒以内 |

| 周波数低下継電器(UFR) | 周波数低下 | 47.5Hz以下 | 0.5秒以内 |

| 単独運転検出装置 | 系統停電時の単独運転 | ― | 0.5~1.0秒 |

🚨 単独運転検出の重要性

単独運転とは、系統が停電しているのに太陽光発電が動き続ける危険な状態です。

単独運転の危険性

- 🔧 作業員の感電事故リスク

- ⚡ 再送電時の非同期投入による機器損傷

- 📊 電圧・周波数の異常による需要家機器への悪影響

📡 単独運転検出方式の詳細

受動的方式(系統の異常を検出)

- 電圧位相跳躍検出:停電時の位相急変を検出

- 第3次高調波検出:系統インピーダンス変化を検出

- 周波数変化率検出:df/dtの異常を検出

能動的方式(積極的に探査)

- 周波数シフト方式:出力周波数を微小変動させる

- 無効電力変動方式:無効電力を周期的に変動

- スリップモード周波数シフト:最新の高精度方式

🏗️ 系統連系用変圧器の役割

| 機能 | 説明 | 技術的効果 |

|---|---|---|

| 直流分遮断 | 直流成分の系統流出防止 | 変圧器の飽和防止 |

| 絶縁 | 太陽電池と系統の電気的分離 | 地絡事故時の安全確保 |

| 電圧調整 | 適切な連系電圧への変換 | 効率的な電力伝送 |

🔧 連系用リアクトルの設計

連系用リアクトルは、インバータと系統間の電流を制御する重要な部品です。

\[ L = \frac{V_{dc}}{4 \cdot f_{sw} \cdot \Delta I_{max}} \]ここで、\( f_{sw} \)はスイッチング周波数、\( \Delta I_{max} \)は許容電流リプルです。

設計例

直流電圧600V、スイッチング周波数10kHz、許容リプル10%の場合:

\[ L = \frac{600}{4 \times 10000 \times (0.1 \times I_{rated})} \approx 1.5 \mathrm{[mH]} \]📋 系統連系協議のポイント

電力会社との協議事項

- 連系点:接続する配電線の選定

- 保護協調:既存保護との整合性確認

- 電圧管理:電圧上昇対策の検討

- 短絡容量:系統への影響評価

- 高調波:他需要家への影響確認

実践的な設計と選定のポイント

🎯 パワーコンディショナの選定基準

実際の太陽光発電システムでパワーコンディショナを選ぶ際の重要なポイントを解説します。

選定時の5つのチェックポイント

- 定格容量:太陽電池容量の90-95%程度が最適

- 変換効率:95%以上を目標に(最新機種は98%超も)

- 入力電圧範囲:太陽電池の電圧変動をカバー

- MPPT範囲:実使用範囲で最大電力追従可能か

- 保護機能:必要な保護機能を網羅しているか

📊 容量設計の実践例

| 項目 | 住宅用(~10kW) | 産業用(50kW~) | メガソーラー(MW級) |

|---|---|---|---|

| パワコン構成 | 一体型が主流 | 分散型or集中型 | 分散型+昇圧局 |

| 冗長性 | 考慮不要 | N+1構成推奨 | 必須(稼働率重視) |

| 監視システム | 簡易監視 | 遠隔監視 | 統合監視制御 |

| 効率重視度 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |

🔍 効率向上のための最新技術

高効率化技術の詳細

- SiC/GaNパワー半導体:スイッチング損失を1/10に削減

- マルチレベルインバータ:階段状の電圧波形でフィルタ損失低減

- アクティブフィルタ:受動フィルタより小型・高効率

- AI予測制御:天候予測と連動した先回り制御

💰 経済性評価の実務

パワーコンディショナの選定では、初期費用だけでなくライフサイクルコストを考慮することが重要です。

20年間のコスト比較例(住宅用5kWシステム)

| 項目 | 標準機(効率95%) | 高効率機(効率98%) |

|---|---|---|

| 初期費用 | 30万円 | 40万円 |

| 年間発電損失 | 250kWh | 100kWh |

| 20年間の損失額 | 15万円 | 6万円 |

| 総コスト | 45万円 | 46万円 |

この例では標準機の方が経済的ですが、電気料金が上がれば逆転します!

🛠️ トラブルシューティング実例

| 症状 | 考えられる原因 | 対処方法 |

|---|---|---|

| 発電量が少ない | ・影の影響 ・MPPT不良 ・配線損失 |

・影の除去 ・MPPT設定確認 ・配線抵抗測定 |

| 頻繁に停止する | ・系統電圧上昇 ・温度上昇 ・ノイズ |

・電圧抑制設定 ・換気改善 ・フィルタ追加 |

| 異音がする | ・リアクトル振動 ・ファン異常 |

・固定確認 ・ファン交換 |

📈 将来技術の展望

次世代パワーコンディショナの特徴

- スマートインバータ機能:系統安定化に積極貢献(電圧調整、周波数調整)

- 蓄電池連携:太陽光+蓄電池の統合制御

- V2H/V2G対応:電気自動車との双方向電力融通

- ブロックチェーン連携:P2P電力取引への対応

- 量子コンピュータ連携:超高速最適化制御

🌍 環境配慮設計のポイント

サステナブル設計の要素

- 長寿命設計:25年以上の運用を前提とした部品選定

- リサイクル性:分解しやすい構造、材料表示

- 有害物質削減:RoHS対応は必須

- 省資源設計:小型・軽量化で材料使用量削減

📝 設置・施工時の注意事項

よくある施工ミスと対策

- 接地不良:D種接地(100Ω以下)を確実に

- 配線サイズ不足:電圧降下2%以内を目標に太めの配線を

- 換気不足:周囲温度を考慮した換気設計

- ノイズ対策不足:信号線と電力線の分離配線

電験三種試験での頻出ポイント

- ✅ 昇圧チョッパと降圧チョッパの違い(昇圧が正解!)

- ✅ MPPT制御の目的と原理

- ✅ PWM制御による高調波抑制

- ✅ 系統連系保護装置の種類と動作

- ✅ 単独運転の危険性と検出方法

🔍 ワンポイントアドバイス: パワーコンディショナは「昇圧チョッパ」を使用することを必ず覚えましょう!太陽電池の低い電圧を高い電圧に変換するため「昇圧」が必要です。また、MPPT制御は太陽光発電の心臓部とも言える重要な技術。天候が変わっても常に最大電力を取り出す「賢い制御」として理解しておきましょう。電験三種では系統連系保護の種類(OVR、UVR、OFR、UFR)と単独運転検出も頻出です!

電験三種 パワーコンディショナの構成と動作原理

パワーコンディショナは太陽電池で発電した直流を交流に変換する大事な装置やな。

図を見ながら、どの記述が間違ってるか一緒に考えていこか。

「降圧チョッパとインバータを組み合わせて」って書いてあるけど、

この部分どう思う?図をよく見てや。

でも、太陽電池の出力電圧は日射によって変動するので、

系統電圧より低くなることが多いはずです。

そう考えると、「降圧」ではなく「昇圧」チョッパが必要ではないでしょうか?

解説

正解は (1) です。

各選択肢の詳しい解説:

- (1) 誤り:パワーコンディショナは「昇圧チョッパ」とインバータを組み合わせた機器です。太陽電池の出力電圧は天候により変動し、通常は系統電圧より低いため、昇圧が必要となります。

- (2) 正しい:MPPT(Maximum Power Point Tracking)制御により、日射や温度の変化に応じて常に最大電力を取り出せるよう制御します。

- (3) 正しい:キャパシタ(コンデンサ)は電圧を平滑化し、容量が大きいほどリプル(電圧変動)を小さくできます。

- (4) 正しい:PWM制御により発生する高調波を、フィルタ(リアクトル等)で抑制し、電力品質を保ちます。

- (5) 正しい:系統連系保護装置は、単独運転防止や各種異常検出により、安全に系統から切り離す重要な装置です。

パワーコンディショナは太陽光発電システムの心臓部であり、直流を交流に変換するだけでなく、最大電力追従制御、電力品質の維持、系統保護など多くの重要な機能を担っています。電験三種では、再生可能エネルギーに関する出題が増えているため、しっかりと理解しておきましょう。

この問題のポイント

- パワーコンディショナは昇圧チョッパ(降圧ではない)を使用する

- MPPT制御により太陽電池の最大電力点を追従する

- キャパシタによる電圧平滑化とPWM制御による高調波抑制

- 系統連系保護装置による安全性の確保